この記事には広告を含む場合があります。

記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

球春到来!いよいよ2025年シーズンがスタート!!!

コスパ重視のあなたには「DAZN」!

12球団試合を見たいのあなたには「スカパー」!

推し球団がパ・リーグのあなたには「パ・リーグTV」!

| サービス |  DAZN |  DMM×DAZN |  DAZN for docomo |  スカパー |  パ・リーグTV |  Jスポーツ |  ベースボールLIVE |  Rakuten TV |  フジテレビONEsmart |  ニコニコプロ野球チャンネル |  Hulu |  Paravi | ホークスTV |  虎テレ |  GIANTS TV |  ファイターズMIRU |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 対象球団 | 11球団 (広島除く) | 11球団 (広島除く) | 11球団 (広島除く) | 12球団 | 6球団 (パ・リーグ) | 5球団 (広島・横浜・中日・楽天・オリックス) | 6球団 (パ・リーグ) | 6球団 (パ・リーグ) | 2球団 (西武、ヤクルト) | 1球団 (横浜) | 1球団 (巨人) | 1球団 (横浜) | 6球団 (パ・リーグ) | 1球団 (阪神) | 1球団 (巨人) | 1球団 (日ハム) |

| 月額料金 (税込) | 2,300円 | 3,480円 | 4,200円 | 4,483円 | 1,595円 | 1,980円 | 660円 | 702円 | 1,100円 | 550円 ※プレミアム会員 | 1,026円 | 1,017円 | 900円 | 660円 | 1,320円 | 2,500円 |

| 1球団あたり の月額 | 209円 | 316円 | 382円 | 374円 | 266円 | 396円 | 110円 | 117円 | 550円 | 550円 | 1,026円 | 1,017円 | 150円 | 660円 | 1,320円 | 2,500円 |

| ポイント | 野球配信でのコスパNo.1◎ 好みにあったプラン選択が可能 | DAZN通常契約よりお得 DMMサービスも楽しめる最強プラン | スポーツコンテンツ量がかなり豊富 docomoユーザーにおすすめ | 唯一12球団網羅 | 2012年以降のパ・リーグ主催試合がすべて見放題 2軍戦も視聴可能 | 広島戦メインでは最安 | ソフトバンクユーザーならさらにお得に パ・リーグメインならコスパ最強 | ダイジェスト版は無料で視聴可能 楽天ポイント使用可 | バラエティ等も合わせて視聴可能 | 基本視聴は無料 プレミアム会員で見逃し放送が視聴可能に | 日テレ系のドラマが豊富 無料トライアルあり | 横浜のドキュメンタリー作品も視聴可能 球団の裏側まで見たい人におすすめ | 球団オリジナルコンテンツが豊富 | 球団オリジナルコンテンツが豊富 | 球団オリジナルコンテンツが豊富 | 球団オリジナルコンテンツが豊富 |

| 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |

おすすめNo.1はコチラ

「インフィールドフライ」というルールを皆さんは知っていますか?

野球をよく見る人は、そのシーンを一度は見たことがあるのではないでしょうか。

一見難しそうなルールですが、理由を知ればルールを簡単に理解できます!

今回は「インフィールドフライ」の詳しいルールを、小学生でもわかるように解説していきます!

まずは簡単に、用語解説からです!

用語解説

- インフィールドフライとは?

- 打者がある条件のときに内野フライを打ち上げた場合、内野手がフライをキャッチできたかに関わらず「アウト」になるルールのこと。

インフィールドフライは決められた条件のときに適用されるルールです。

バント店長

バント店長

こちらは、インフィールドフライの参考動画です。野手がフライをキャッチしていませんが、バッターはアウトになったため、ベンチへ戻っています。

なぜ、自動的に「アウト」になるのか?については後ほど、詳しく説明していきます!

条件

まずは、インフィールドフライが適用される条件を見ていきましょう!

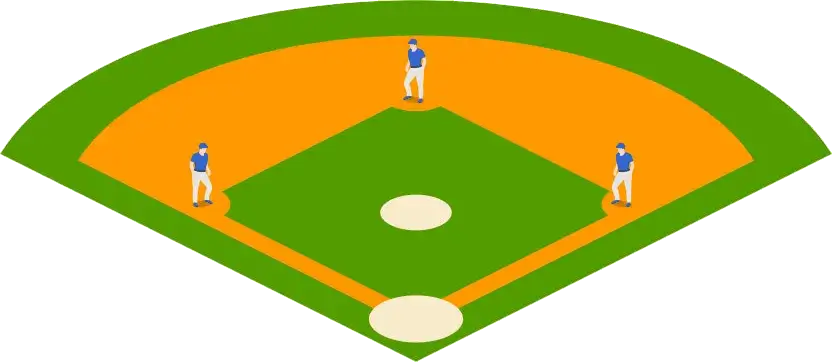

その条件とは、走者、アウトカウント、打者が打った結果の3つが関わってきます。

| 走者 |  満塁 もしくは  1.2塁 |

| アウトカウント |  0アウト もしくは  1アウト |

| 打者 |  バッターが内野フライを打ち上げたとき |

なので状況としては、

- 0アウト、ランナー満塁

- 0アウト、ランナー1.2塁

- 1アウト、ランナー満塁

- 1アウト、ランナー1.2塁

この4つの状況どれかで、バッターが内野フライを打ち上げたときに「インフィールドフライ」が適用されます。

・外野フライ

・バントの小フライ

・ライナー性の打球

・内野手が捕れるか微妙な打球

これらの場合には「インフィールドフライ」とはならないのでご注意ください!

なぜ「自動的に」アウトになるのか?

では、なぜ先程の条件のときに、バッターが内野フライを打ち上げたら「自動的に」アウトになってしまうのか?

その理由は、このためです。

野手がわざとボールを落球してダブルプレーを取ることを防ぐため

自動的にアウトになってしまうので、バッター(攻撃側)が不利に見えるルールですが、実は攻撃側を不利にさせないルールです。

こちらの動画をご覧ください。

走者は打者がフライを打ち上げたときには、一度元いた塁に戻らなければいけない(帰塁)というルールがあります。

このプレーのように、それを逆手に取ってあえてボールを落球しダブルプレーをとるというトリックプレーもあります。

(※この動画のプレーではランナーが1塁のため「インフィールドフライ」は適用されません。)

この参考プレーのように、ランナーが満塁、1.2塁のときにわざと落球することができてしまうと、攻撃側は簡単にダブルプレー(場合によってはトリプルプレー)を取られてしまいます。

そういったことを防ぐために、フライを捕れるかに関わらず打者をアウトにすることで攻撃側を不利にしないようにしているのです。

バント店長

バント店長

野球は複雑なプレーの連続なので、とっさに「インフィールドフライだ!」と判断する必要があります。

そこで重要なのが審判の宣告(コールやジェスチャー)です。

ここからは、「インフィールドフライ」の際に審判がどのように宣告をするか解説していきます!

審判のコール

ストライク・ボール、アウト・セーフと同じく、審判はインフィールドフライのときもその宣告を行います。

内野フライがあがると審判は「インフィールドフライ」と大きな声でコールします。

コールと同時に人差し指を上に向けたジェスチャーをします。

フライによっては、フェアかファールになるか微妙な打球もあります。

その場合には、「インフィールドフライ・イフ・フェア(フェアだったらインフィールドフライ)」と宣告を行います。

これが「インフィールドフライ」のプレーが起きた際の審判の宣告です。

とっさの判断ができるよう、これも覚えておくようにしましょう!

今回は、「インフィールドフライ」について解説してきました!

一見難しそうですが、理由を知ればわかりやすいですよね。

プロ野球を観戦する時には、「インフィールドフライ」を知っておいて損はないでしょう!

この記事で理解ができ、野球をより一層楽しんでいただけたら幸いです!

最後まで読んでいただきありがとうございました!

プロ野球中継サービス一覧全15サービス一覧

| サービス |  DAZN 期間限定無料! |  DMM×DAZN |  DAZN for docomo |  スカパー |  パ・リーグTV |  Jスポーツ |  ベースボールLIVE |  Rakuten TV |  フジテレビONEsmart |  ニコニコプロ野球チャンネル |  Hulu |  Paravi | ホークスTV |  虎テレ |  GIANTS TV |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 対象球団 | 11球団 (広島除く) | 11球団 (広島除く) | 11球団 (広島除く) | 12球団 | 6球団 (パ・リーグ) | 5球団 (広島・横浜・中日・楽天・オリックス) | 6球団 (パ・リーグ) | 6球団 (パ・リーグ) | 2球団 (西武、ヤクルト) | 1球団 (横浜) | 1球団 (巨人) | 1球団 (横浜) | 6球団 (パ・リーグ) | 1球団 (阪神) | 1球団 (巨人) |

| 月額料金 (税込) | 2,300円 | 3,480円 | 4,200円 | 4,483円 | 1,595円 | 1,980円 | 660円 | 702円 | 1,100円 | 550円 ※プレミアム会員 | 1,026円 | 1,017円 | 900円 | 660円 | 1,320円 |

| 1球団あたり の月額 | 209円 | 316円 | 382円 | 374円 | 266円 | 396円 | 110円 | 117円 | 550円 | 550円 | 1,026円 | 1,017円 | 150円 | 660円 | 1,320円 |

| ポイント | 野球配信でのコスパNo.1◎ 好みにあったプラン選択が可能 | DAZN通常契約よりお得 DMMサービスも楽しめる最強プラン | スポーツコンテンツ量がかなり豊富 docomoユーザーにおすすめ | 唯一12球団網羅 | 2012年以降のパ・リーグ主催試合がすべて見放題 2軍戦も視聴可能 | 広島戦メインでは最安 | ソフトバンクユーザーならさらにお得に パ・リーグメインならコスパ最強 | ダイジェスト版は無料で視聴可能 楽天ポイント使用可 | バラエティ等も合わせて視聴可能 | 基本視聴は無料 プレミアム会員で見逃し放送が視聴可能に | 日テレ系のドラマが豊富 無料トライアルあり | 横浜のドキュメンタリー作品も視聴可能 球団の裏側まで見たい人におすすめ | 球団オリジナルコンテンツが豊富 | 球団オリジナルコンテンツが豊富 | 球団オリジナルコンテンツが豊富 |

| 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |

迷った方はこちら