この記事には広告を含む場合があります。

記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

球春到来!いよいよ2025年シーズンがスタート!!!

コスパ重視のあなたには「DAZN」!

12球団試合を見たいのあなたには「スカパー」!

推し球団がパ・リーグのあなたには「パ・リーグTV」!

| サービス |  DAZN |  DMM×DAZN |  DAZN for docomo |  スカパー |  パ・リーグTV |  Jスポーツ |  ベースボールLIVE |  Rakuten TV |  フジテレビONEsmart |  ニコニコプロ野球チャンネル |  Hulu |  Paravi | ホークスTV |  虎テレ |  GIANTS TV |  ファイターズMIRU |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 対象球団 | 11球団 (広島除く) | 11球団 (広島除く) | 11球団 (広島除く) | 12球団 | 6球団 (パ・リーグ) | 5球団 (広島・横浜・中日・楽天・オリックス) | 6球団 (パ・リーグ) | 6球団 (パ・リーグ) | 2球団 (西武、ヤクルト) | 1球団 (横浜) | 1球団 (巨人) | 1球団 (横浜) | 6球団 (パ・リーグ) | 1球団 (阪神) | 1球団 (巨人) | 1球団 (日ハム) |

| 月額料金 (税込) | 2,300円 | 3,480円 | 4,200円 | 4,483円 | 1,595円 | 1,980円 | 660円 | 702円 | 1,100円 | 550円 ※プレミアム会員 | 1,026円 | 1,017円 | 900円 | 660円 | 1,320円 | 2,500円 |

| 1球団あたり の月額 | 209円 | 316円 | 382円 | 374円 | 266円 | 396円 | 110円 | 117円 | 550円 | 550円 | 1,026円 | 1,017円 | 150円 | 660円 | 1,320円 | 2,500円 |

| ポイント | 野球配信でのコスパNo.1◎ 好みにあったプラン選択が可能 | DAZN通常契約よりお得 DMMサービスも楽しめる最強プラン | スポーツコンテンツ量がかなり豊富 docomoユーザーにおすすめ | 唯一12球団網羅 | 2012年以降のパ・リーグ主催試合がすべて見放題 2軍戦も視聴可能 | 広島戦メインでは最安 | ソフトバンクユーザーならさらにお得に パ・リーグメインならコスパ最強 | ダイジェスト版は無料で視聴可能 楽天ポイント使用可 | バラエティ等も合わせて視聴可能 | 基本視聴は無料 プレミアム会員で見逃し放送が視聴可能に | 日テレ系のドラマが豊富 無料トライアルあり | 横浜のドキュメンタリー作品も視聴可能 球団の裏側まで見たい人におすすめ | 球団オリジナルコンテンツが豊富 | 球団オリジナルコンテンツが豊富 | 球団オリジナルコンテンツが豊富 | 球団オリジナルコンテンツが豊富 |

| 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |

おすすめNo.1はコチラ

高校野球の複雑なルールの1つに「タイム」があります。

皆さんは、この「タイム」のルールご存知ですか?

ルールはもちろんのこと、言葉の意味すらわからない!という方もご安心ください!

今回この記事では「タイム」の意味から、その細かいルール、プロと高校野球で違いについて、小学生でもわかるように解説していきます!

まずは基礎となる用語の解説からいきましょう!

野球における「タイム」を説明する前に、野球のプレイ状態を理解すると「タイム」がよりわかりやすくなります!

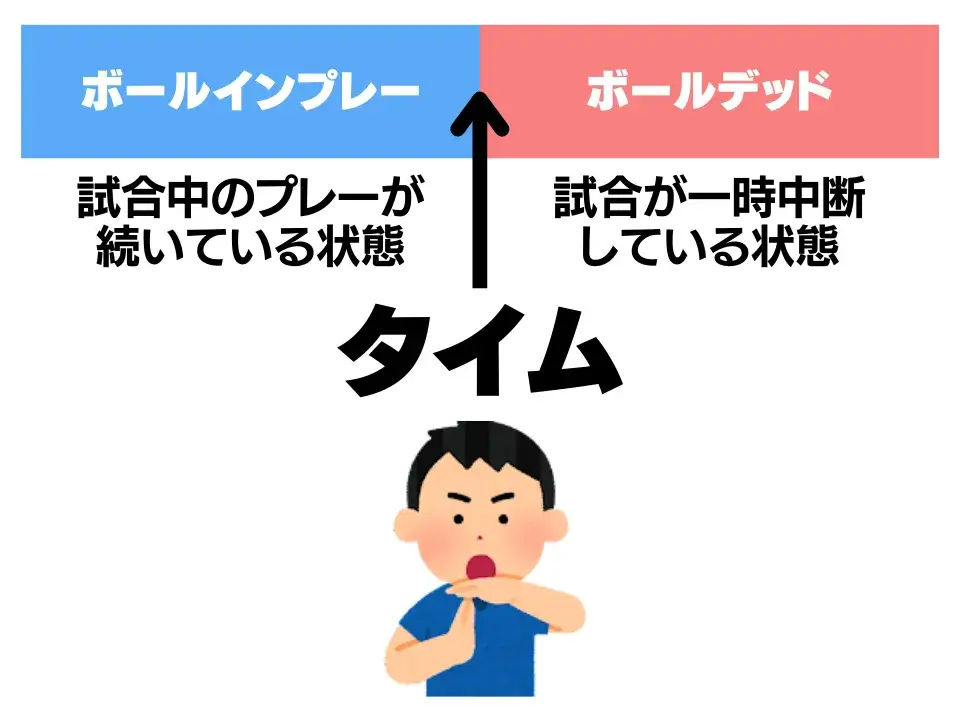

野球には2通りのプレイ状態あります。

「ボールインプレー」と「ボールデッド」です。

2種類のプレイ状態がある

それぞれのプレイ状態を見てみましょう。

「ボールインプレー」とは、審判が「プレイ!」と宣言してから、試合がそのまま続いている状態のことをいいます。

ランナーは次の塁に進んでもいいですし、守備側も牽制等でベースから離れているランナーをアウトにすることができます。

極論を言えば、ボールインプレー中は何をしても問題ないので、攻撃中の選手は、常に隙をついて次の塁を狙い、守備中の選手はその隙を与えないように気をつけておかなければなりません。

一方の「ボールデッド」とは、ランナーは次の塁に進む権利を失い、守備側もいかなる場合もランナーをアウトにすることができない状態のことをいいます。

ボールデッドになると、ランナーは進塁を試みても、元の塁に戻されます。

また、守備側の選手がランナーにタッチをしたとしてもアウトになることはありません。

用語解説

野球におけるタイムとは、この試合が続いている状態の「ボールインプレー」状態から、試合が一時中断している「ボールデッド」状態に切り替わることを言います。

まとめてみると以下のようになります!

- タイムとは?

- ボールインプレーから、ボールデッドに切り替えること。試合を一時中断させること。

ここからは、どのようなケースにボールインプレーからボールデッドになるのかを見ていきましょう。

代表的なプレー

ボールデッドになるプレーはたくさんありますが、代表的なものは以下のようなプレーがあげられます。

- ファールボール

- デッドボール

- ボーク

- 打球がカメラマン席に入るなど、フィールド外に出た時

- 申告敬遠

- ホームラン

初心者の方が間違えやすいが「デッドボール」と「ボールデッド」です。

「ボールデッド」は試合を一時中断させることでした。

一方、「デッドボール」は、投手の投球が打者に当たることです。

ややこしいのが、「デッドボール」が当たると「ボールデッド」になりますが、「デッドボール」が必ずしも「ボールデッド」ではないということです。

投手が投げたボールが打者に当たると、バッターは痛がりながらも、歩いて1塁へ出塁します。

しかし、バッターに当たって転がっているボールを拾って、バッターランナーにタッチしても何故アウトにならないのでしょうか。

なぜなら、「デッドボール」は、投球がバッターに当たった瞬間に「ボールデッド」となり、バッターに安全進塁権が1つ与えられるからなのです。

デッドボール(死球)に似た、「フォアボール(四球)」はボールインプレーなので、隙があれば一気に2塁まで進塁を狙っても問題ありません。

バント店長

バント店長

タイムの意味について理解したところで、ここからはそのルールを見ていきましょう!

高校野球

高校野球では、主役は選手、監督はあくまで脇役という考え方がある為、監督自らがタイムをかけてマウンドや打席の選手にアドバイスすることは出来ません。

その代わりに、ベンチの選手を伝令係として、監督からの作戦やアドバイスを選手に伝えるという方法をとっています。

また、試合の進行をスムーズにする目的から、試合中のタイム(伝令も含む)の回数に制限がかかっています。

そのルールを、守備時と攻撃時それぞれ詳しく見ていきましょう!

守備時のタイムのルールは以下の通りです。

- 監督の指示を伝える伝令タイムは、9イニング中に3回まで

- 延長回は1イニングに1回まで

バント店長

バント店長

続いて、攻撃時のタイムのルールは以下の通りです。

- 打者・走者に対しての伝令タイムは、9イニング中に3回まで

- 延長回は1イニングに1回まで

守備側と攻撃側に共通して言えるのは、「スパイクの紐がほどけてしまった」や「投球練習のボールがフィールド内に入ってしまった」など、試合継続に差し支えのある場合のタイムは制限回数に含まれません。

プロ野球

プロ野球は高校野球とは違い、監督自ら審判に選手交代や抗議、選手にアドバイス等を送ることが可能です。

しかし意外に知られていないませんが、マウンドにいける回数は決まっています。

これは公認野球規則にも記載されています。

投手交代を伴わずにマウンドに行くことの出来る回数は9イニングにつき、1チーム5回までとなっています。

延長回については1イニングにつき1回認められています。

尚、投手交代で監督またはコーチがマウンドに行く場合は回数に数えません。

投手交代を伴わないでマウンドに行くことは、9イニングにつき1チームあたり5回に限られる。延長回については、1イニングにつき1回、マウンドに行くことができる。

公認野球規則 5.10

また、監督やコーチが1イニングの中で同一投手のもとへ行ける回数にも制限があります。

1イニングの中で同一投手のもとへは1回のみ許されています。

そのため、1イニングの中で同一投手のもとに2回目に行った場合は強制的に投手交代となります。

監督やコーチがベンチからグラウンドに出ていき、ファイルラインを超えた時点で1回投手のもとへ行ったとカウントされるので注意が必要です。

ここからは、おまけとして「タイム」を巡ってかなり話題となった試合があったので見ていきましょう!

それは、2012年夏の高校野球神奈川県大会1回戦・日大藤沢高校 対 武相高校の試合です。

この試合は当時ネットでも、大きな話題となりました。

ネットの反応を見ると、野球経験者でも疑問を持たれた方が多かったという印象があります。

試合のシーンは連続していますが、切り取って1つ1つ理解していけば、野球における「タイム」がより理解できると思いますので見ていきましょう!

試合は9回裏、一打サヨナラの場面…

場面は9回裏2-2の同点、日大藤沢高校の攻撃で1アウト満塁の場面。

武相高校は、ヒットはもちろんのこと、四死球や外野フライも許されないとても緊迫した場面です。

武相高校のエースはここまでかなりの球数を投げていましたが、最後の力を振り絞り投げた渾身の一球。

打者もピッチャーの気迫に負けたか、完全に差し込まれて力の無いサードフライを打ち上げました。

これに対して、審判はインフィールドフライを宣告しました。この時点でバッターアウト。

フライが捕球されたので全てのランナーは一度ベース戻る必要があります。

2アウトとなりフッと一息つきたいと考えたのか、武相高校ナインは審判にタイムを要求。

2アウト満塁でプレイ再開と誰もが思いました。

しかし事件は起こります…

武相高校は審判にタイムを要求。野手がマウンド付近に集まります。

その際、ボールの返球を受けていた武相高校のピッチャーが、少し目線をセンター方向に向けた時でした。

サードランナーがホームベースに向かってスタート。

そして、そのままサードランナーはホームイン。

日大藤沢高校のサヨナラ勝ちとなりました。

なぜホームインが認められたのか?

武相高校の選手が、審判にタイムを要求しているのにも関わらず、サードランナーの得点が認められました。

どうして、そのホームインが認められたのでしょうか?

理由としては、2つあります。

1つ目は、武相高校はタイム要求をしたものの、タイムはまだかかっていない状態だった。

2つ目は、インフィールドフライは、打者は自動的にアウトになりますが、「ボールインプレー(プレーは継続している状態)」であるからなのです。

つまり、ボールインプレーの状態では、選手や監督がタイムを要求しても、審判はタイムを宣告しないかぎり、プレーは続きます。

ルール上では、走者は野手がフライを捕球した後に、ホームを狙っても何も問題ありません。

日大藤沢高校の選手は、そのすきを突いた超ファインプレーだったと言えるでしょう。

武相高校ナインの審判への抗議の様子を見ると「タイムをかけたのに、なぜ進塁が認められたのか?」という様子でした。

「タイム」におけるルールを、完全に把握していなかったがために起きてしまった、悔しいサヨナラ負けだったと思います。

野球のルールはとても複雑なので、意外と知らないといったことが高校野球でも起きるということです。

今回は、野球の基礎とも言える「タイム」について解説してきました!

タイムを知ることで、よりチームの戦略が見えてきます!

この記事で「タイム」について理解して、野球をより一層楽しんでいただけたら幸いです!

最後まで読んでいただきありがとうございました!

プロ野球中継サービス一覧全15サービス一覧

| サービス |  DAZN 期間限定無料! |  DMM×DAZN |  DAZN for docomo |  スカパー |  パ・リーグTV |  Jスポーツ |  ベースボールLIVE |  Rakuten TV |  フジテレビONEsmart |  ニコニコプロ野球チャンネル |  Hulu |  Paravi | ホークスTV |  虎テレ |  GIANTS TV |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 対象球団 | 11球団 (広島除く) | 11球団 (広島除く) | 11球団 (広島除く) | 12球団 | 6球団 (パ・リーグ) | 5球団 (広島・横浜・中日・楽天・オリックス) | 6球団 (パ・リーグ) | 6球団 (パ・リーグ) | 2球団 (西武、ヤクルト) | 1球団 (横浜) | 1球団 (巨人) | 1球団 (横浜) | 6球団 (パ・リーグ) | 1球団 (阪神) | 1球団 (巨人) |

| 月額料金 (税込) | 2,300円 | 3,480円 | 4,200円 | 4,483円 | 1,595円 | 1,980円 | 660円 | 702円 | 1,100円 | 550円 ※プレミアム会員 | 1,026円 | 1,017円 | 900円 | 660円 | 1,320円 |

| 1球団あたり の月額 | 209円 | 316円 | 382円 | 374円 | 266円 | 396円 | 110円 | 117円 | 550円 | 550円 | 1,026円 | 1,017円 | 150円 | 660円 | 1,320円 |

| ポイント | 野球配信でのコスパNo.1◎ 好みにあったプラン選択が可能 | DAZN通常契約よりお得 DMMサービスも楽しめる最強プラン | スポーツコンテンツ量がかなり豊富 docomoユーザーにおすすめ | 唯一12球団網羅 | 2012年以降のパ・リーグ主催試合がすべて見放題 2軍戦も視聴可能 | 広島戦メインでは最安 | ソフトバンクユーザーならさらにお得に パ・リーグメインならコスパ最強 | ダイジェスト版は無料で視聴可能 楽天ポイント使用可 | バラエティ等も合わせて視聴可能 | 基本視聴は無料 プレミアム会員で見逃し放送が視聴可能に | 日テレ系のドラマが豊富 無料トライアルあり | 横浜のドキュメンタリー作品も視聴可能 球団の裏側まで見たい人におすすめ | 球団オリジナルコンテンツが豊富 | 球団オリジナルコンテンツが豊富 | 球団オリジナルコンテンツが豊富 |

| 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |

迷った方はこちら